- 花びら同士がぶつかりやすいため、一部の花びらに折れや亀裂が生じている場合があります。良品の範囲としてご容赦いただけますと幸いです。

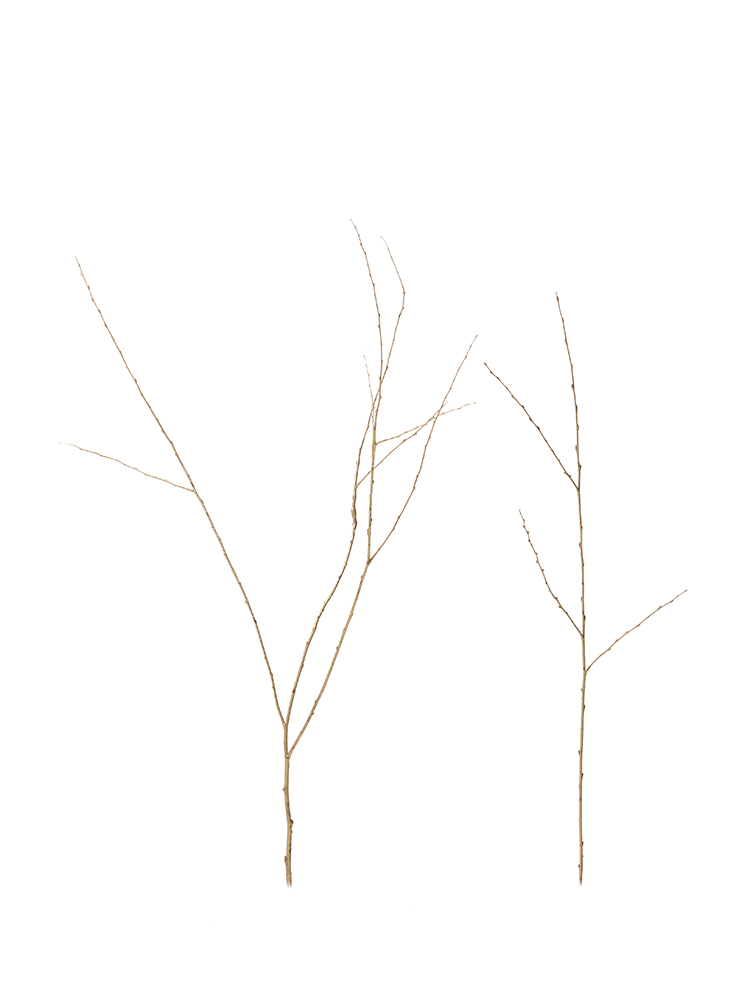

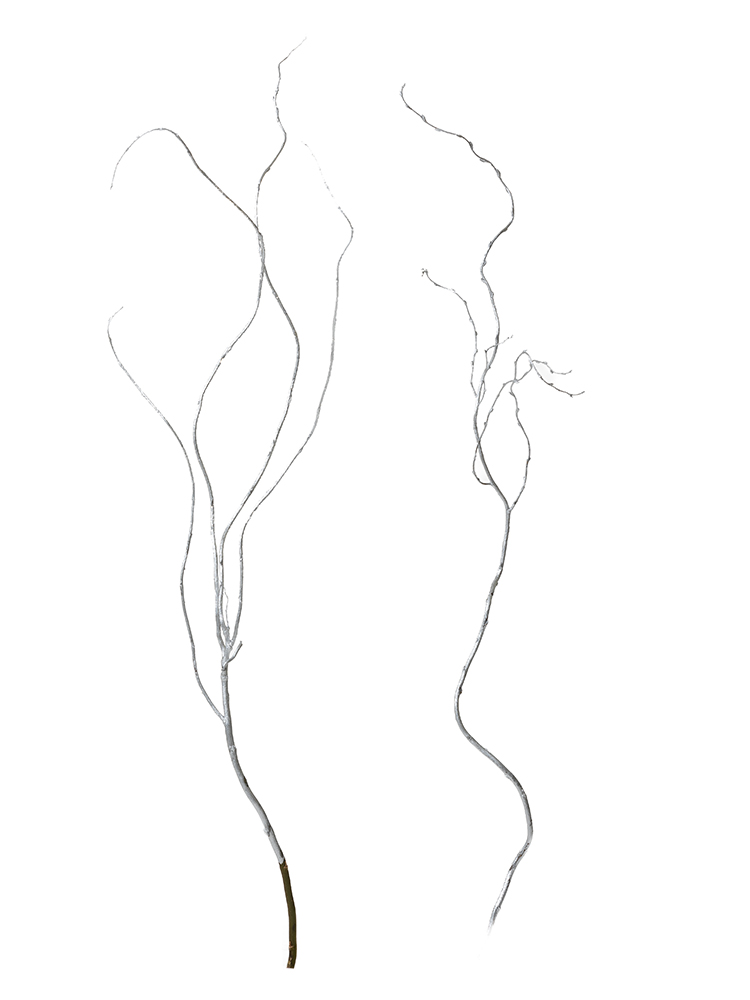

正月花材代表の松、正月アレンジに重宝する千両や柳など今年も豊富に取り揃えました。

ハボタンやシンビジウムなど、正月アレンジのアクセントとなるカラフルな花材も販売しております。

松は12月3日(水)9:00~、千両は12月12日(金)9:00~数量限定での販売となります。

【年末の営業についてご案内】

■年内発送のご注文日:2025/12/24(水)8:59まで

■年内最終出荷日:2025/12/26(金)

■年内最終お届け日:2025/12/27(土)~2025/12/29(月)

※お届け先の地域によって異なります。

タイは年間の平均気温が約29度、平均湿度約73%と、高温多湿の気候環境が特徴。 温暖な気候を活かし、モカラやデンファレといったラン類の花を多く輸出していることから「ランの国」とも呼ばれています。

タイから輸入したモカラは、花びらが肉厚で発色が良いのが特徴。 特に日本向けに輸出される花きは、栽培方法や管理方法が厳重に決められています。 元々の恵まれた気候環境と、徹底した品質管理を組み合わせ、市場評価の高い花きを1年を通して出荷しています。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

鹿児島県の沖永良部花き専門農業協同組合では、キク部会、グラジオラス部会、ゆり部会、オリエンタル・洋花部会、クジャク・ソリダコ部会の5部会を設け、それぞれの品目に特化した栽培を行っています。部会では栽培技術研修を行うほか、出荷規格について慎重に協議し、技術向上と高品質な花きの選別に努めています。

キクの生産量は年間で4,300万本ほど。スプレーギクを中心に生産していますが、一部輪ギクも生産しています。出荷範囲は、北海道から沖縄までの全国各地。真空予冷を行い、冷蔵コンテナを使って輸送することで、遠方でも花の鮮度を損なうことなく出荷することができています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

鹿児島県の沖永良部花き専門農業協同組合では、キク部会、グラジオラス部会、ゆり部会、オリエンタル・洋花部会、クジャク・ソリダコ部会の5部会を設け、それぞれの品目に特化した栽培を行っています。部会では栽培技術研修を行うほか、出荷規格について慎重に協議し、技術向上と高品質な花きの選別に努めています。

キクの生産量は年間で4,300万本ほど。スプレーギクを中心に生産していますが、一部輪ギクも生産しています。出荷範囲は、北海道から沖縄までの全国各地。真空予冷を行い、冷蔵コンテナを使って輸送することで、遠方でも花の鮮度を損なうことなく出荷することができています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

鹿児島県の沖永良部花き専門農業協同組合では、キク部会、グラジオラス部会、ゆり部会、オリエンタル・洋花部会、クジャク・ソリダコ部会の5部会を設け、それぞれの品目に特化した栽培を行っています。部会では栽培技術研修を行うほか、出荷規格について慎重に協議し、技術向上と高品質な花きの選別に努めています。

キクの生産量は年間で4,300万本ほど。スプレーギクを中心に生産していますが、一部輪ギクも生産しています。出荷範囲は、北海道から沖縄までの全国各地。真空予冷を行い、冷蔵コンテナを使って輸送することで、遠方でも花の鮮度を損なうことなく出荷することができています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

JA水郷つくばがある茨城県土浦市は、国内有数の花き生産地として知られています。 特にグラジオラスの生産量は国内トップクラスですが、ほかにもヤナギ類(アカメヤナギ・ユキヤナギ・セッカヤナギなど)やアルストロメリア、アネモネなど多数の品目を栽培・出荷しています。

JA水郷つくばで生産される花きは、優れた栽培技術によって育てられた良品ばかり。 花き栽培に対する生産者のプロ意識や熱意も強く、市場から厚い信頼を得ています。

また、他産地との連携による市場へのPR活動、情報交換を定期的に行うことで、さらなる需要拡大に努めています。

硬い枝ものは、ハンマーなどで枝の根本を叩きます。繊維をほぐした状態にすることで、水上がりが良くなります。

JAそでうらは、山形県酒田市にあります。

日本三大砂丘の1つの「庄内砂丘」を利用して栽培することで、発色の美しいハボタンを生産しています。 また、JAそでうらで作られるハボタンはすべてハウス栽培を徹底しており、品質も良好です。

出荷量は年々増加しており、令和に入ってからは60万本を超える量を出荷しています。

花が少ない冬場のお助け花材として、お正月の花材に間に合うよう、12月から出荷が始まります。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

茎が堅く太い花は、ハサミで茎の切り口を十字に割ります。切り込みを深く入れることで水が上がりやすくなります。

温暖で日照時間が長い愛知県は、バラの生産量日本一。豊川市のJAひまわりバラ部会では、約17haの耕地面積で定番品種・希少品種・オリジナル品種など約180品種を生産し、1年を通して安定出荷しています。

JAひまわりバラ部会で生産されるバラの特徴のひとつは、その品質の高さ。日本一の規模を誇る35名の大規模生産者グループであるにもかかわらず、出荷前には全箱開封検査を行い傷や病気、虫の食害など28項目がチェックされ、基準を満たしたバラのみが出荷されます。また、水揚げ不足の原因とされるバクテリアの増殖を防ぐため、鮮度保持剤を利用した前処理をすべての会員が実施。バクテリアチェックも定期的に行い、生産者にバケツの洗浄を含めた水質管理指導も行うなど、品質管理には余念がありません。

生産者とJA職員が一丸となり、「豊川のバラ」の品質を守るために、1人ひとりが高い志を持ち真摯に取り組んでいます。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

水が下がりやすい花や、水が上がりづらい花は、水揚げの際に水揚げ促進剤の使用をおすすめします。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

JA水郷つくばがある茨城県土浦市は、国内有数の花き生産地として知られています。 特にグラジオラスの生産量は国内トップクラスですが、ほかにもヤナギ類(アカメヤナギ・ユキヤナギ・セッカヤナギなど)やアルストロメリア、アネモネなど多数の品目を栽培・出荷しています。

JA水郷つくばで生産される花きは、優れた栽培技術によって育てられた良品ばかり。 花き栽培に対する生産者のプロ意識や熱意も強く、市場から厚い信頼を得ています。

また、他産地との連携による市場へのPR活動、情報交換を定期的に行うことで、さらなる需要拡大に努めています。

硬い枝ものは、ハンマーなどで枝の根本を叩きます。繊維をほぐした状態にすることで、水上がりが良くなります。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

水が下がりやすい花や、水が上がりづらい花は、水揚げの際に水揚げ促進剤の使用をおすすめします。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

水が下がりやすい花や、水が上がりづらい花は、水揚げの際に水揚げ促進剤の使用をおすすめします。

JAそでうらは、山形県酒田市にあります。

日本三大砂丘の1つの「庄内砂丘」を利用して栽培することで、発色の美しいハボタンを生産しています。 また、JAそでうらで作られるハボタンはすべてハウス栽培を徹底しており、品質も良好です。

出荷量は年々増加しており、令和に入ってからは60万本を超える量を出荷しています。

花が少ない冬場のお助け花材として、お正月の花材に間に合うよう、12月から出荷が始まります。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

茎が堅く太い花は、ハサミで茎の切り口を十字に割ります。切り込みを深く入れることで水が上がりやすくなります。

マレーシアは、年間を通して夏のような気候環境が特徴。乾期と雨期で季節は分かれているものの、気温の落差はほとんどありません。

温暖な気候を活かし、キクのほかドラセナやデンファレ、モカラ、アランダ、ヘリコニアなど多数の花きを生産・輸入しています。

日本への花き輸入後は、3つの温度帯で管理された冷蔵施設に搬入し、品目・品種や工程に合わせた最適な環境で保管します。

海外からの輸送時には、花の老化を速めるエチレンガスが溜まりがちですので、冷蔵施設内でエチレンガスを逃がす処理を行います。

これによって鮮度を保った、品質の高い花き出荷を実現しています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

マレーシアは、年間を通して夏のような気候環境が特徴。乾期と雨期で季節は分かれているものの、気温の落差はほとんどありません。

温暖な気候を活かし、キクのほかドラセナやデンファレ、モカラ、アランダ、ヘリコニアなど多数の花きを生産・輸入しています。

日本への花き輸入後は、3つの温度帯で管理された冷蔵施設に搬入し、品目・品種や工程に合わせた最適な環境で保管します。

海外からの輸送時には、花の老化を速めるエチレンガスが溜まりがちですので、冷蔵施設内でエチレンガスを逃がす処理を行います。

これによって鮮度を保った、品質の高い花き出荷を実現しています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

マレーシアは、年間を通して夏のような気候環境が特徴。乾期と雨期で季節は分かれているものの、気温の落差はほとんどありません。

温暖な気候を活かし、キクのほかドラセナやデンファレ、モカラ、アランダ、ヘリコニアなど多数の花きを生産・輸入しています。

日本への花き輸入後は、3つの温度帯で管理された冷蔵施設に搬入し、品目・品種や工程に合わせた最適な環境で保管します。

海外からの輸送時には、花の老化を速めるエチレンガスが溜まりがちですので、冷蔵施設内でエチレンガスを逃がす処理を行います。

これによって鮮度を保った、品質の高い花き出荷を実現しています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

マレーシアは、年間を通して夏のような気候環境が特徴。乾期と雨期で季節は分かれているものの、気温の落差はほとんどありません。温暖な気候を活かし、菊のほかドラセナやデンファレ、モカラ、アランダ、ヘリコニアなど多数の花きを生産・輸入しています。

日本への花き輸入後は、3つの温度帯で管理された冷蔵施設に搬入し、品目・品種や工程に合わせた最適な環境で保管します。海外からの輸送時には、花の老化を速めるエチレンガスが溜まりがちですので、冷蔵施設内でエチレンガスを逃がす処理を行います。これによって鮮度を保った、品質の高い花き出荷を実現しています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

茎を水中で斜めにカットし、水につけておきましょう。

マレーシアは、年間を通して夏のような気候環境が特徴。乾期と雨期で季節は分かれているものの、気温の落差はほとんどありません。

温暖な気候を活かし、キクのほかドラセナやデンファレ、モカラ、アランダ、ヘリコニアなど多数の花きを生産・輸入しています。

日本への花き輸入後は、3つの温度帯で管理された冷蔵施設に搬入し、品目・品種や工程に合わせた最適な環境で保管します。

海外からの輸送時には、花の老化を速めるエチレンガスが溜まりがちですので、冷蔵施設内でエチレンガスを逃がす処理を行います。

これによって鮮度を保った、品質の高い花き出荷を実現しています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

マレーシアは、年間を通して夏のような気候環境が特徴。乾期と雨期で季節は分かれているものの、気温の落差はほとんどありません。 温暖な気候を活かし、キクのほかドラセナやデンファレ、モカラ、アランダ、ヘリコニアなど多数の花きを生産・輸入しています。

日本への花き輸入後は、3つの温度帯で管理された冷蔵施設に搬入し、品目・品種や工程に合わせた最適な環境で保管します。 海外からの輸送時には、花の老化を速めるエチレンガスが溜まりがちですので、冷蔵施設内でエチレンガスを逃がす処理を行います。 これによって鮮度を保った、品質の高い花き出荷を実現しています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

マレーシアは、年間を通して夏のような気候環境が特徴。乾期と雨期で季節は分かれているものの、気温の落差はほとんどありません。

温暖な気候を活かし、キクのほかドラセナやデンファレ、モカラ、アランダ、ヘリコニアなど多数の花きを生産・輸入しています。

日本への花き輸入後は、3つの温度帯で管理された冷蔵施設に搬入し、品目・品種や工程に合わせた最適な環境で保管します。

海外からの輸送時には、花の老化を速めるエチレンガスが溜まりがちですので、冷蔵施設内でエチレンガスを逃がす処理を行います。

これによって鮮度を保った、品質の高い花き出荷を実現しています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

マレーシアは、年間を通して夏のような気候環境が特徴。乾期と雨期で季節は分かれているものの、気温の落差はほとんどありません。

温暖な気候を活かし、キクのほかドラセナやデンファレ、モカラ、アランダ、ヘリコニアなど多数の花きを生産・輸入しています。

日本への花き輸入後は、3つの温度帯で管理された冷蔵施設に搬入し、品目・品種や工程に合わせた最適な環境で保管します。

海外からの輸送時には、花の老化を速めるエチレンガスが溜まりがちですので、冷蔵施設内でエチレンガスを逃がす処理を行います。

これによって鮮度を保った、品質の高い花き出荷を実現しています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

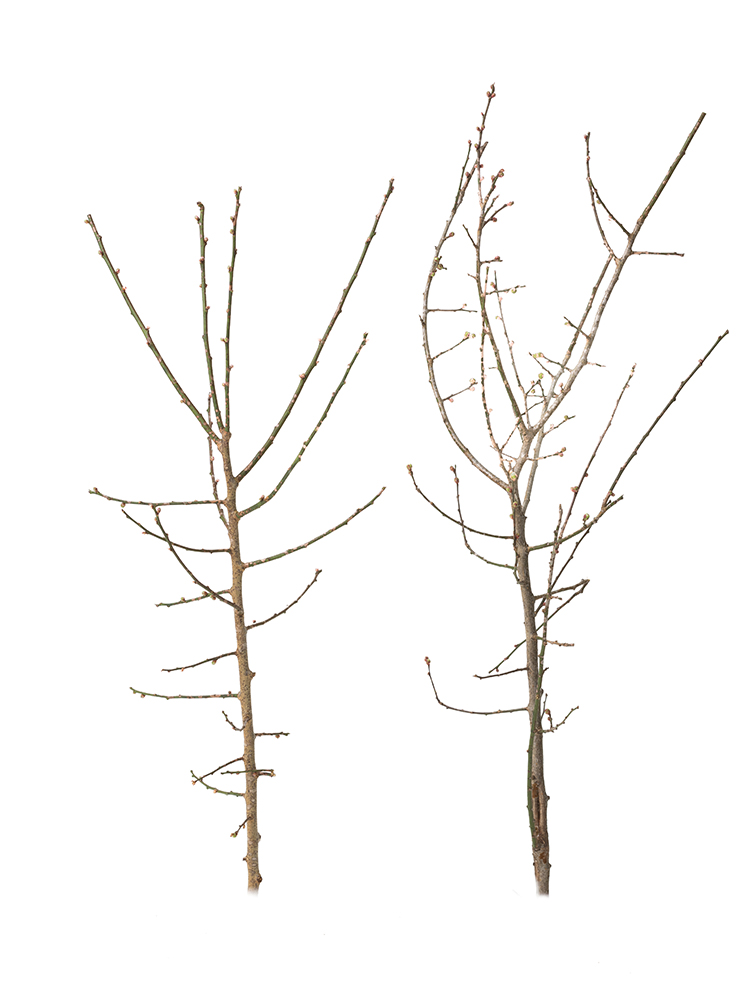

全国の半数以上の生産量を保有している茨木県は、日本一のマツの生産地です。 大正時代初期から栽培が続いているため、栽培技術も長けた産地で、品質のいいマツの出荷が行われています。

収穫されたマツは、熟練の技によって太さや長さをもとに等級が決められ、さらにそこから品質による選別が行われます。 選別後は、余分な枝を手作業でカットして形を整え、出荷準備が完了します。

出荷されるまでの間は、低温で調整された保冷庫に置き、鮮度がいい状態で届くよう調整されています。 正月シーズンに照準を合わせ、例年12月に出荷最盛期を迎えます。

硬い枝ものは、ハンマーなどで枝の根本を叩きます。繊維をほぐした状態にすることで、水上がりが良くなります。

愛知県は、アルストロメリアの出荷量が全国2位。特にJA愛知みなみのある田原市は、日本有数のアルストロメリア産地として知られています。田原市は太平洋に面しており、年間を通して日照量が豊富です。日光をしっかりと浴びて育てられたアルストロメリアは、発色の良さ、花もちの良さから、高い評価を得ています。

アルストロメリアの作付面積は9.3ha。現在は10名ほどの生産者で、年間840万ものアルストロメリアを出荷しています。年間を通して出荷しており、特に12月~6月が最盛期となります。

アルストロメリアの生産量日本一を誇る長野県。JA上伊那では、夏季でも冷涼な気候や、ハウス栽培の導入により、1年を通してアルストロメリアの栽培を手がけています。収穫・出荷も周年行っており、3月~5月にかけて出荷のピークを迎えます。

JA上伊那で生産しているアルストロメリアは、全部で約120品種ほど。人気の高いピンク色の品種が半分ほどを占めますが、そのほかにも黄色・白・赤などの品種があります。同じ色でも透明感のあるもの、鮮やかに発色するものなどさまざまで、非常にバリエーションが豊富である点が魅力です。

生産者がこだわりを持っているのが、花を収穫するタイミングや選別方法。暑い時期はすぐに花がすぐに咲いてしまうため、まだつぼみが固い状態で収穫します。反対に冬場は花が開きづらいため、つぼみがほころんで咲き始めた状態で収穫を行うそうです。収穫時には太さや曲がり具合など、定められた基準をもとに選別し、厳格な等級分けを行っています。

また、冬場はマイナス10℃以下まで気温が下がることもありますので、こまめな温度調整も欠かせません。生産者の強い熱意によって育てられたアルストロメリアは、花もちが非常によく、お手入れしやすいと好評です。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

愛知県は、アルストロメリアの出荷量が全国2位。特にJA愛知みなみのある田原市は、日本有数のアルストロメリア産地として知られています。田原市は太平洋に面しており、年間を通して日照量が豊富です。日光をしっかりと浴びて育てられたアルストロメリアは、発色の良さ、花もちの良さから、高い評価を得ています。

アルストロメリアの作付面積は9.3ha。現在は10名ほどの生産者で、年間840万ものアルストロメリアを出荷しています。年間を通して出荷しており、特に12月~6月が最盛期となります。

アルストロメリアの生産量日本一を誇る長野県。JA上伊那では、夏季でも冷涼な気候や、ハウス栽培の導入により、1年を通してアルストロメリアの栽培を手がけています。収穫・出荷も周年行っており、3月~5月にかけて出荷のピークを迎えます。

JA上伊那で生産しているアルストロメリアは、全部で約120品種ほど。人気の高いピンク色の品種が半分ほどを占めますが、そのほかにも黄色・白・赤などの品種があります。同じ色でも透明感のあるもの、鮮やかに発色するものなどさまざまで、非常にバリエーションが豊富である点が魅力です。

生産者がこだわりを持っているのが、花を収穫するタイミングや選別方法。暑い時期はすぐに花がすぐに咲いてしまうため、まだつぼみが固い状態で収穫します。反対に冬場は花が開きづらいため、つぼみがほころんで咲き始めた状態で収穫を行うそうです。収穫時には太さや曲がり具合など、定められた基準をもとに選別し、厳格な等級分けを行っています。

また、冬場はマイナス10℃以下まで気温が下がることもありますので、こまめな温度調整も欠かせません。生産者の強い熱意によって育てられたアルストロメリアは、花もちが非常によく、お手入れしやすいと好評です。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

愛知県は、アルストロメリアの出荷量が全国2位。特にJA愛知みなみのある田原市は、日本有数のアルストロメリア産地として知られています。田原市は太平洋に面しており、年間を通して日照量が豊富です。日光をしっかりと浴びて育てられたアルストロメリアは、発色の良さ、花もちの良さから、高い評価を得ています。

アルストロメリアの作付面積は9.3ha。現在は10名ほどの生産者で、年間840万ものアルストロメリアを出荷しています。年間を通して出荷しており、特に12月~6月が最盛期となります。

アルストロメリアの生産量日本一を誇る長野県。JA上伊那では、夏季でも冷涼な気候や、ハウス栽培の導入により、1年を通してアルストロメリアの栽培を手がけています。収穫・出荷も周年行っており、3月~5月にかけて出荷のピークを迎えます。

JA上伊那で生産しているアルストロメリアは、全部で約120品種ほど。人気の高いピンク色の品種が半分ほどを占めますが、そのほかにも黄色・白・赤などの品種があります。同じ色でも透明感のあるもの、鮮やかに発色するものなどさまざまで、非常にバリエーションが豊富である点が魅力です。

生産者がこだわりを持っているのが、花を収穫するタイミングや選別方法。暑い時期はすぐに花がすぐに咲いてしまうため、まだつぼみが固い状態で収穫します。反対に冬場は花が開きづらいため、つぼみがほころんで咲き始めた状態で収穫を行うそうです。収穫時には太さや曲がり具合など、定められた基準をもとに選別し、厳格な等級分けを行っています。

また、冬場はマイナス10℃以下まで気温が下がることもありますので、こまめな温度調整も欠かせません。生産者の強い熱意によって育てられたアルストロメリアは、花もちが非常によく、お手入れしやすいと好評です。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

愛知県は、アルストロメリアの出荷量が全国2位。特にJA愛知みなみのある田原市は、日本有数のアルストロメリア産地として知られています。田原市は太平洋に面しており、年間を通して日照量が豊富です。日光をしっかりと浴びて育てられたアルストロメリアは、発色の良さ、花もちの良さから、高い評価を得ています。

アルストロメリアの作付面積は9.3ha。現在は10名ほどの生産者で、年間840万ものアルストロメリアを出荷しています。年間を通して出荷しており、特に12月~6月が最盛期となります。

アルストロメリアの生産量日本一を誇る長野県。JA上伊那では、夏季でも冷涼な気候や、ハウス栽培の導入により、1年を通してアルストロメリアの栽培を手がけています。収穫・出荷も周年行っており、3月~5月にかけて出荷のピークを迎えます。

JA上伊那で生産しているアルストロメリアは、全部で約120品種ほど。人気の高いピンク色の品種が半分ほどを占めますが、そのほかにも黄色・白・赤などの品種があります。同じ色でも透明感のあるもの、鮮やかに発色するものなどさまざまで、非常にバリエーションが豊富である点が魅力です。

生産者がこだわりを持っているのが、花を収穫するタイミングや選別方法。暑い時期はすぐに花がすぐに咲いてしまうため、まだつぼみが固い状態で収穫します。反対に冬場は花が開きづらいため、つぼみがほころんで咲き始めた状態で収穫を行うそうです。収穫時には太さや曲がり具合など、定められた基準をもとに選別し、厳格な等級分けを行っています。

また、冬場はマイナス10℃以下まで気温が下がることもありますので、こまめな温度調整も欠かせません。生産者の強い熱意によって育てられたアルストロメリアは、花もちが非常によく、お手入れしやすいと好評です。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

愛知県は、アルストロメリアの出荷量が全国2位。特にJA愛知みなみのある田原市は、日本有数のアルストロメリア産地として知られています。田原市は太平洋に面しており、年間を通して日照量が豊富です。日光をしっかりと浴びて育てられたアルストロメリアは、発色の良さ、花もちの良さから、高い評価を得ています。

アルストロメリアの作付面積は9.3ha。現在は10名ほどの生産者で、年間840万ものアルストロメリアを出荷しています。年間を通して出荷しており、特に12月~6月が最盛期となります。

アルストロメリアの生産量日本一を誇る長野県。JA上伊那では、夏季でも冷涼な気候や、ハウス栽培の導入により、1年を通してアルストロメリアの栽培を手がけています。収穫・出荷も周年行っており、3月~5月にかけて出荷のピークを迎えます。

JA上伊那で生産しているアルストロメリアは、全部で約120品種ほど。人気の高いピンク色の品種が半分ほどを占めますが、そのほかにも黄色・白・赤などの品種があります。同じ色でも透明感のあるもの、鮮やかに発色するものなどさまざまで、非常にバリエーションが豊富である点が魅力です。

生産者がこだわりを持っているのが、花を収穫するタイミングや選別方法。暑い時期はすぐに花がすぐに咲いてしまうため、まだつぼみが固い状態で収穫します。反対に冬場は花が開きづらいため、つぼみがほころんで咲き始めた状態で収穫を行うそうです。収穫時には太さや曲がり具合など、定められた基準をもとに選別し、厳格な等級分けを行っています。

また、冬場はマイナス10℃以下まで気温が下がることもありますので、こまめな温度調整も欠かせません。生産者の強い熱意によって育てられたアルストロメリアは、花もちが非常によく、お手入れしやすいと好評です。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

愛知県は、アルストロメリアの出荷量が全国2位。特にJA愛知みなみのある田原市は、日本有数のアルストロメリア産地として知られています。田原市は太平洋に面しており、年間を通して日照量が豊富です。日光をしっかりと浴びて育てられたアルストロメリアは、発色の良さ、花もちの良さから、高い評価を得ています。

アルストロメリアの作付面積は9.3ha。現在は10名ほどの生産者で、年間840万ものアルストロメリアを出荷しています。年間を通して出荷しており、特に12月~6月が最盛期となります。

アルストロメリアの生産量日本一を誇る長野県。JA上伊那では、夏季でも冷涼な気候や、ハウス栽培の導入により、1年を通してアルストロメリアの栽培を手がけています。収穫・出荷も周年行っており、3月~5月にかけて出荷のピークを迎えます。

JA上伊那で生産しているアルストロメリアは、全部で約120品種ほど。人気の高いピンク色の品種が半分ほどを占めますが、そのほかにも黄色・白・赤などの品種があります。同じ色でも透明感のあるもの、鮮やかに発色するものなどさまざまで、非常にバリエーションが豊富である点が魅力です。

生産者がこだわりを持っているのが、花を収穫するタイミングや選別方法。暑い時期はすぐに花がすぐに咲いてしまうため、まだつぼみが固い状態で収穫します。反対に冬場は花が開きづらいため、つぼみがほころんで咲き始めた状態で収穫を行うそうです。収穫時には太さや曲がり具合など、定められた基準をもとに選別し、厳格な等級分けを行っています。

また、冬場はマイナス10℃以下まで気温が下がることもありますので、こまめな温度調整も欠かせません。生産者の強い熱意によって育てられたアルストロメリアは、花もちが非常によく、お手入れしやすいと好評です。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

標高約2,600mに位置する南米・コロンビアは、切り花の輸出量が世界第2位。1位のオランダに次ぐ花大国です。

1年を通して春のように暖かい気候でありながらも、昼夜の寒暖差が大きく、花き栽培に最適な環境だと言われています。

コロンビア産のアルストロメリアは太陽の光を存分に浴びて栽培されるため、色鮮やかでサイズが大きいのが特徴。

花や茎が丈夫で、日本に輸入された後もしっかり日持ちしてくれます。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

愛知県は、アルストロメリアの出荷量が全国2位。特にJA愛知みなみのある田原市は、日本有数のアルストロメリア産地として知られています。田原市は太平洋に面しており、年間を通して日照量が豊富です。日光をしっかりと浴びて育てられたアルストロメリアは、発色の良さ、花もちの良さから、高い評価を得ています。

アルストロメリアの作付面積は9.3ha。現在は10名ほどの生産者で、年間840万ものアルストロメリアを出荷しています。年間を通して出荷しており、特に12月~6月が最盛期となります。

アルストロメリアの生産量日本一を誇る長野県。JA上伊那では、夏季でも冷涼な気候や、ハウス栽培の導入により、1年を通してアルストロメリアの栽培を手がけています。収穫・出荷も周年行っており、3月~5月にかけて出荷のピークを迎えます。

JA上伊那で生産しているアルストロメリアは、全部で約120品種ほど。人気の高いピンク色の品種が半分ほどを占めますが、そのほかにも黄色・白・赤などの品種があります。同じ色でも透明感のあるもの、鮮やかに発色するものなどさまざまで、非常にバリエーションが豊富である点が魅力です。

生産者がこだわりを持っているのが、花を収穫するタイミングや選別方法。暑い時期はすぐに花がすぐに咲いてしまうため、まだつぼみが固い状態で収穫します。反対に冬場は花が開きづらいため、つぼみがほころんで咲き始めた状態で収穫を行うそうです。収穫時には太さや曲がり具合など、定められた基準をもとに選別し、厳格な等級分けを行っています。

また、冬場はマイナス10℃以下まで気温が下がることもありますので、こまめな温度調整も欠かせません。生産者の強い熱意によって育てられたアルストロメリアは、花もちが非常によく、お手入れしやすいと好評です。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

マレーシアは、年間を通して夏のような気候環境が特徴。乾期と雨期で季節は分かれているものの、気温の落差はほとんどありません。

温暖な気候を活かし、キクのほかドラセナやデンファレ、モカラ、アランダ、ヘリコニアなど多数の花きを生産・輸入しています。

日本への花き輸入後は、3つの温度帯で管理された冷蔵施設に搬入し、品目・品種や工程に合わせた最適な環境で保管します。

海外からの輸送時には、花の老化を速めるエチレンガスが溜まりがちですので、冷蔵施設内でエチレンガスを逃がす処理を行います。

これによって鮮度を保った、品質の高い花き出荷を実現しています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

東京都伊豆大島にある中嶋農園では、千両を主軸とした栽培を行っています。

島の温暖な気候や、弱酸性の火山灰土壌を利用して栽培することで、鮮やかな大粒の千両が育ちます。

また、遮光性や通気性に優れた独自の竹製ハウスなど、植え付け場所にもこだわり、生産者の手で一から作られています。

硬い枝ものは、ハンマーなどで枝の根本を叩きます。繊維をほぐした状態にすることで、水上がりが良くなります。

愛知県は、アルストロメリアの出荷量が全国2位。特にJA愛知みなみのある田原市は、日本有数のアルストロメリア産地として知られています。 田原市は太平洋に面しており、年間を通して日照量が豊富です。日光をしっかりと浴びて育てられたアルストロメリアは、発色の良さ、花もちの良さから、高い評価を得ています。

アルストロメリアの作付面積は9.3ha。現在は10名ほどの生産者で、年間840万ものアルストロメリアを出荷しています。 年間を通して出荷しており、特に12月~6月が最盛期となります。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

全国屈指の花き生産地である、埼玉県深谷市のJAふかや。特にユリの生産量は全国トップクラスで、日本で最初にLAユリ栽培に取り組んだ生産地でもあります。

JAふかやでは、1950年代にスカシユリの切り花生産をスタートしました。1970年代には国内品種のほか、オランダで育種された品種の栽培も始め、生産品種の幅を広げています。1990年代にはオリエンタルユリも本格導入し、出荷数を急増させました。2000年代になるとLAユリ(ロンギーフローラム・アジアティック・ハイブリット)を本格導入し、現在は年間約600万本ものLAユリを生産しています。

ユリ生産の流れとしては、まずオランダから輸入した球根の品質チェックから始まります。品質が確認できた球根は冷蔵保存し、出荷したいタイミングの60~120日ほど前にハウスへ植え込みます。植え込んだ後、球根が発芽するまでの過程を重要視しており、生産者の長年の経験と技術を元に、水やりの量やタイミングを調整しています。水分量のほか、気温や光量の調整といった環境管理にも余念がありません。

生産者の熱意がこもった丁寧な栽培により、良質で丈夫なユリが周年出荷されています。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

全国屈指の花き生産地である、埼玉県深谷市のJAふかや。特にユリの生産量は全国トップクラスで、日本で最初にLAユリ栽培に取り組んだ生産地でもあります。

JAふかやでは、1950年代にスカシユリの切り花生産をスタートしました。1970年代には国内品種のほか、オランダで育種された品種の栽培も始め、生産品種の幅を広げています。1990年代にはオリエンタルユリも本格導入し、出荷数を急増させました。2000年代になるとLAユリ(ロンギーフローラム・アジアティック・ハイブリット)を本格導入し、現在は年間約600万本ものLAユリを生産しています。

ユリ生産の流れとしては、まずオランダから輸入した球根の品質チェックから始まります。品質が確認できた球根は冷蔵保存し、出荷したいタイミングの60~120日ほど前にハウスへ植え込みます。植え込んだ後、球根が発芽するまでの過程を重要視しており、生産者の長年の経験と技術を元に、水やりの量やタイミングを調整しています。水分量のほか、気温や光量の調整といった環境管理にも余念がありません。

生産者の熱意がこもった丁寧な栽培により、良質で丈夫なユリが周年出荷されています。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

東京都伊豆大島にある中嶋農園では、千両を主軸とした栽培を行っています。

島の温暖な気候や、弱酸性の火山灰土壌を利用して栽培することで、鮮やかな大粒の千両が育ちます。

また、遮光性や通気性に優れた独自の竹製ハウスなど、植え付け場所にもこだわり、生産者の手で一から作られています。

千両は、正月用の縁起物として使われるため、12月から出荷時期を迎えます。

硬い枝ものは、ハンマーなどで枝の根本を叩きます。繊維をほぐした状態にすることで、水上がりが良くなります。

硬い枝ものは、ハンマーなどで枝の根本を叩きます。繊維をほぐした状態にすることで、水上がりが良くなります。

東京都伊豆大島にある中嶋農園では、千両を主軸とした栽培を行っています。

島の温暖な気候や、弱酸性の火山灰土壌を利用して栽培することで、鮮やかな大粒の千両が育ちます。

また、遮光性や通気性に優れた独自の竹製ハウスなど、植え付け場所にもこだわり、生産者の手で一から作られています。

千両は、正月用の縁起物として使われるため、12月から出荷時期を迎えます。

硬い枝ものは、ハンマーなどで枝の根本を叩きます。繊維をほぐした状態にすることで、水上がりが良くなります。

東京都伊豆大島にある中嶋農園では、千両を主軸とした栽培を行っています。

島の温暖な気候や、弱酸性の火山灰土壌を利用して栽培することで、鮮やかな大粒の千両が育ちます。

また、遮光性や通気性に優れた独自の竹製ハウスなど、植え付け場所にもこだわり、生産者の手で一から作られています。

千両は、正月用の縁起物として使われるため、12月から出荷時期を迎えます。

硬い枝ものは、ハンマーなどで枝の根本を叩きます。繊維をほぐした状態にすることで、水上がりが良くなります。

北海道内有数の花き産地であるJA北いしかり。80名以上の「当別花卉生産組合」の組合員により、バラ、ユリ、デルフィニウム、トルコキキョウなど約20品目を生産しています。

JA北いしかりでは、品目別に部会を構成し、各部会で栽培技術や品質の向上に向けた取り組みを行っています。また、共同出荷するものには厳しい基準を設けることで、高品質な花きを安定出荷するための基盤づくりには余念がありません。組合全体での取り組みにより、JA北いしかりで生産される花きは市場から高い評価を得ています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

トルコキキョウ発祥の地として知られる、長野県千曲(ちくま)市。JAながの・ちくま上山田共選場では、土づくりにこだわったトルコキキョウ栽培を行っています。

土壌検査をもとに、栄養分の過不足や消毒の必要性などを判断。冬から春先にかけて、状態に合った土づくりを行うことで、夏には美しいトルコキキョウを咲かせることができています。

定植してから出荷までの約3ヶ月間は、毎日気温、土の乾燥度、品種の違いに合わせて最適な量の水を与えます。さらに、定植後の枝整理も欠かせません。横枝を一つひとつ手作業で取ることで、花本体に栄養が行き届くようになり、茎のしっかりしたトルコキキョウが育ちます。

トルコキキョウの出荷数は年間150万本ほど。八重咲き品種を中心に、高品質なトルコキキョウを多数生産しています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

福島県にあるJA会津よつばでは、猪苗代町・磐梯町を中心に生産者30名ほどで花き栽培を行っています。生産者が「エコファーマー」を取得し、環境にやさしい栽培方法を実践。さらに輸送時は、切り花を水につけたまま運搬する湿式輸送により、鮮度を保持したまま消費者に届けることが可能となりました。

代表的な出荷品目はカラー、トルコキキョウで、出荷数は年間約70万本。標高が高く、年間を通して涼しい気候を活かし、品質の高い花きを生産しています。

生産しているトルコキキョウの種類は、白系・ピンク系・紫系がメイン。そのほか、複色品種やグリーン系の品種も生産しています。咲き方や大きさもさまざまで、一重咲き、八重咲き、フリンジ咲きのものなど、多種多様なトルコキキョウを栽培。毎年の流行や出荷時期の需要によって、生産品種を吟味し、消費者のニーズに合った花を届けるための工夫を行っています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

福岡県田川市にあるJAたがわでは、「トルコギキョウ部会」を設立し、生産者34名でトルコキキョウの栽培作業を行っています。栽培面積は約730a、出荷期間は3月~12月。育苗技術の向上により、ほぼオールシーズン出荷できるまでに成長しました。

現在は一重咲きの品種から八重咲きの品種まで、消費者のニーズに合った多種多色のトルコキキョウを生産中。さらに、オリジナル品種の栽培や品質の向上など、トルコキキョウの主要産地を目指した取り組みを行っています。

茎を水に沈めた状態で、先端から約2~3㎝の部分を手で折ります。茎が硬くて綺麗に折れる花に適しています。

切り戻した茎を沸騰した湯に10秒程度浸けると、茎の中の空気が外に出て水が上がりやすくなります。

全国の半数以上の生産量を保有している茨木県は、日本一のマツの生産地です。 大正時代初期から栽培が続いているため、栽培技術も長けた産地で、品質のいいマツの出荷が行われています。

収穫されたマツは、熟練の技によって太さや長さをもとに等級が決められ、さらにそこから品質による選別が行われます。 選別後は、余分な枝を手作業でカットして形を整え、出荷準備が完了します。

出荷されるまでの間は、低温で調整された保冷庫に置き、鮮度がいい状態で届くよう調整されています。 正月シーズンに照準を合わせ、例年12月に出荷最盛期を迎えます。

硬い枝ものは、ハンマーなどで枝の根本を叩きます。繊維をほぐした状態にすることで、水上がりが良くなります。

全国の半数以上の生産量を保有している茨木県は、日本一のマツの生産地です。 大正時代初期から栽培が続いているため、栽培技術も長けた産地で、品質のいいマツの出荷が行われています。

収穫されたマツは、熟練の技によって太さや長さをもとに等級が決められ、さらにそこから品質による選別が行われます。 選別後は、余分な枝を手作業でカットして形を整え、出荷準備が完了します。

出荷されるまでの間は、低温で調整された保冷庫に置き、鮮度がいい状態で届くよう調整されています。 正月シーズンに照準を合わせ、例年12月に出荷最盛期を迎えます。

硬い枝ものは、ハンマーなどで枝の根本を叩きます。繊維をほぐした状態にすることで、水上がりが良くなります。

全国有数のユリ産地として知られている高知県。

ユリの作付面積9,630アール、出荷量は1,580万本、産出額30億円で、年間生産量・産出額ともに全国2位となっています。

オリエンタルリリーに関しては、本格的に栽培を初めたのは平成になってから。高知県のユリ生産の歴史の中では比較的新しいのですが、秋から春にかけてのオリエンタルリリー生産量は、高知県が全国1位の実績を誇っています。

JA高知で生産されるオリエンタルリリーの代表品種は、カサブランカのほか、アカプルコ、ソルボンヌなど。白系・ピンク系・赤系・黄色系など種類豊富な品種を生産してきました。

生産者同士が切磋琢磨して作られたJA高知のユリは、ボリューム感、花持ち、茎の硬さなどいずれもバランスが良く、品質がしっかりしています。

今後も細かな栽培管理を行いながら、さらなる品質向上、導入品種の増加を目標としています。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

徳島県は全国的にも洋ランの栽培が盛んで、なかでもシンビジウムの生産量は全国トップクラスです。

安田洋ラン園は、徳島県内のシンビジウムの主要産地のひとつである阿南市にあります。

35年以上前からシンビジウム栽培を行っており、ピンクや白など約15品種の色とりどりのシンビジウムを取り扱っています。

開花するまでに3~4年ほどの月日がかかるシンビジウムですが、安田洋ラン園ではハウス栽培のもと毎年約6万本の出荷を行っています。

天候状態によって変動はありますが、迎春花材として人気のある花のため、初冬頃から出荷の最盛期を迎えます。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

徳島県は他県と比べても洋蘭園の数が多く、県の花き生産額の約4割を洋蘭が占めています。なかでもシンビジウムの生産量は全国1位。

小松島市に位置するうず潮洋蘭園は、徳島県内でも特にシンビジウムの生産が盛んな生産者として知られています。

品種によって出荷時期が異なるものの、国内では珍しい夏場の出荷も行っており、年間15万本ほど生産しています。

シンビジウムはシミができやすいデリケートな花ですが、うず潮洋蘭園ではシンビジウムに適した設備機器の登用に力を注いでおり、花シミのない艶やかなシンビジウムの生産に努めています。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

徳島県は他県と比べても洋蘭園の数が多く、県の花き生産額の約4割を洋蘭が占めています。なかでもシンビジウムの生産量は全国1位。

小松島市に位置するうず潮洋蘭園は、徳島県内でも特にシンビジウムの生産が盛んな生産者として知られています。

品種によって出荷時期が異なるものの、国内では珍しい夏場の出荷も行っており、年間15万本ほど生産しています。

シンビジウムはシミができやすいデリケートな花ですが、うず潮洋蘭園ではシンビジウムに適した設備機器の登用に力を注いでおり、花シミのない艶やかなシンビジウムの生産に努めています。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

徳島県は他県と比べても洋蘭園の数が多く、県の花き生産額の約4割を洋蘭が占めています。なかでもシンビジウムの生産量は全国1位。

小松島市に位置するうず潮洋蘭園は、徳島県内でも特にシンビジウムの生産が盛んな生産者として知られています。

品種によって出荷時期が異なるものの、国内では珍しい夏場の出荷も行っており、年間15万本ほど生産しています。

シンビジウムはシミができやすいデリケートな花ですが、うず潮洋蘭園ではシンビジウムに適した設備機器の登用に力を注いでおり、花シミのない艶やかなシンビジウムの生産に努めています。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

徳島県は全国的にも洋ランの栽培が盛んで、なかでもシンビジウムの生産量は全国トップクラスです。

安田洋ラン園は、徳島県内のシンビジウムの主要産地のひとつである阿南市にあります。

35年以上前からシンビジウム栽培を行っており、ピンクや白など約15品種の色とりどりのシンビジウムを取り扱っています。

開花するまでに3~4年ほどの月日がかかるシンビジウムですが、安田洋ラン園ではハウス栽培のもと毎年約6万本の出荷を行っています。

天候状態によって変動はありますが、迎春花材として人気のある花のため、初冬頃から出荷の最盛期を迎えます。

茎を水につけた状態でカットします。なるべく深いところで切ると水圧がかかり水が上がりやすくなります。

マツ からげ松の商品説明

商品特性

産地「茨城県」

全国の半数以上の生産量を保有している茨木県は、日本一のマツの生産地です。 大正時代初期から栽培が続いているため、栽培技術も長けた産地で、品質のいいマツの出荷が行われています。

収穫されたマツは、熟練の技によって太さや長さをもとに等級が決められ、さらにそこから品質による選別が行われます。 選別後は、余分な枝を手作業でカットして形を整え、出荷準備が完了します。

出荷されるまでの間は、低温で調整された保冷庫に置き、鮮度がいい状態で届くよう調整されています。 正月シーズンに照準を合わせ、例年12月に出荷最盛期を迎えます。

マツ からげ松の水揚げ方法

叩き

硬い枝ものは、ハンマーなどで枝の根本を叩きます。繊維をほぐした状態にすることで、水上がりが良くなります。